di Francesco Milo Cordeschi

Amazzone, principessa, ambasciatrice e guerriera: questi e molti altri sono stati gli appellativi usati per definire una tra le icone femminili più celebrate dalla culturale popolare del 900’. Epiteti tra loro profondamente diversi che traducono, a loro volta, diversi approcci nella costruzione del suo immaginario. Se non altro, tale eterogeneità descrittiva avvalora l’“ambiguità” insita nel personaggio, teorizzata dal professor Jacob M. Held dell’Università di Arkansas nel testo Wonder Woman and Philosophy (2017). Un concetto che, nel senso più stretto e semantico del termine, allude alla difficoltà di saper desumere delle interpretazioni univoche in rapporto ad un oggetto specifico. Quando si parla dei feticci mitopoietici del fumetto statunitense è bene, d’altronde, tenere a mente un assunto: ciò che più definisce il personaggio, in ogni sua singola sfaccettatura e variazione ontologica, dai suoi esordi su carta ad oggi, sono i vari rapporti di forza che, nel tempo, hanno denotato gli ecosistemi narrativi delle storie. Il criterio migliore per analizzare e, conseguentemente, sdoganare i modelli supereroistici più in auge della contemporaneità sembra quindi risiedere in una riorganizzazione filologica, capace di evincere come e per cosa l’eroe o l’eroina mette al servizio le sue abilità fisiche e morali.

Desta stupore sapere che il più canonico dei paladini in calzamaglia nasceva con ben altri propositi e prerogative rispetto a quelli che conosciamo oggi: «La fila per il pane! di gente scoraggiata, disillusa; creature sfortunate che nella vita non trovano che amarezza. La fila per il pane! L’ultimo rifugio del vagabondo affamato» così recitava l’incipit de The Reign of Super-Man (1933), una delle primissime pubblicazioni di Jerry Siegel e Joe Shuster. L’episodio in questione ripercorreva la grottesca parabola di un individuo ai margini della società, vittima come molti e molte della Grande Depressione, sottopostosi ad un esperimento che lo tramuta in un essere potente e diabolico, prossimo ad ergersi come dominatore assoluto del Pianeta Terra. L’esatto opposto di quanto avverrà alcuni anni dopo, sulle pagine del primo numero di Action Comics (1938), in cui il mondo conoscerà Superman (senza trattino), presentato nella tag-line conclusiva dell’avventura come: «una meraviglia della fisica, un prodigio della mente». Il che spianerà il terreno ad un autentico paradigma di maschilità, destinato a delineare un registro simbolico di eccellenza esemplare. Un archetipo cui sarà debitore lo stuolo di beniamini che affioreranno negli anni successivi, ognuno con delle caratteristiche tanto differenziate quanto cicliche e inflazionate: dallo spiccato senso di protezione e appartenenza verso la comunità natia (o adottiva), spesso indispensabile per guadagnarsi la fiducia della gente e, di conseguenza, la nomea di “eroe” (Superman, prima con Smallville poi con Metropolis, Spiderman con New York), fino al porsi come un rinnovatore sociale vicino alle tensioni e alle esigenze delle masse (sul suo Do the Gods wear capes? -2011- Ben Sauders parla addirittura dell’eroe rossoblù kryptoniano come di un semidio anti-establishment, cui va a sommarsi l’indubbia peculiarità evocativa dettata dal suo essere alieno e “migrante” in un lido straniero). Il tutto senza considerare alcuni leitmotiv, tutt’oggi ricorrenti nelle caratterizzazioni diegetiche delle origini del superpotere. Tra queste il “riscatto dell’uomo comune”, ed è bene sottolineare “uomo”: caso più emblematico della Golden Age fumettistica è sicuramente quello di Steve Rogers, aspirante soldato dalla minuta statura ma dall’impressionante tenacia emotiva, divenuto poi la quintessenza del supererosimo patriottico, Capitan America. Si tratta di modelli di forza che, nel corso dei decenni successivi, non hanno tardato a trapelare le contraddizioni insite alla loro stessa natura. Si rifletta soltanto a come lo stesso Superman, in alcune delle sue più recenti traduzioni intermediali, sia spesso stato riletto con tratti distopici e talvolta empi, più vicini a quello che era il concept originario di Siegel e Shuster: da Il Ritorno del Cavaliere Oscuro (1986) di Frank Miller, in cui arriva suo malgrado a sintetizzare le distorsioni dell’american dream di matrice reaganiana, fino a Superman: Red Son (2003) di Mark Millar, che ipotizza in chiave ucronica l’approdo dell’eroe nell’URSS, il videogame Injustice: Gods Among Us (2013) e il film Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) di Zack Snyder, i quali fanno esplicitamente leva sulle sue potenziali smanie di onnipotenza tali da farlo ambire alla guida incontrastata dell’umanità.

Viene a questo punto da chiedersi cosa abbia implicato, all’interno di un filone di prevalenza fallocratica, l’avvento di una personaggio femminile. A chi tutt’oggi vede Wonder Woman come la prima supereroina per antonomasia della storia vanno annoverati alcuni dettagli: come sottolineato anche da Trina Robbins, storica del fumetto, sul suo A Century of Women Cartoonist (1993), prima della principessa amazzone si erano susseguiti svariati tentativi, per lo più fallimentari, di realizzare un’eroina degna di tener testa alle sue controparti maschili (Dollgirl, Bulletgirl, La ragazza dalla vista a raggi X, Miss Fury e via seguitando). Supreme – The Wonder Woman, poi semplicemente ribattezza “Wonder Woman”, sarà però la prima a sconquassare il mercato editoriale dell’epoca. La prima, e questo è un altro aspetto da tener conto, a non subire alcuna base embrionale maschile di riferimento. Personaggi come Mary Marvel, sorella gemella di Capitan Marvel (il futuro Shazam!), e la successiva (e forse più nota) Supergirl, cugina dell’alieno nativo di Krypto, altro non saranno che delle mere comprimarie di eroi uomini, ricalcanti la loro stessa estetica. Wonder Woman, al contrario, nasceva per essere un’icona femminile a tutto tondo con una propria esclusività figurativa ed antologica. Ciò però, almeno per ciò che concerne il prototipo di forza incarnato, non la eludeva in parte dall’essere stata concepita come una declinazione strutturale di alcuni canoni, all’epoca in uso, per definire il supereroe maschile. Se il nome dell’anzidetto eroe “Shazam!” lo si doveva ad un acronimo che sostanziava in unico corpo le abilità più decantate dalla mitologia classica (la Saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la tenacia di Atlante, la potenza di Zeus, l’audacia di Achille e la velocità di Mercurio), Wonder Woman si troverà a personificare delle doti molto affini, se non equipollenti: nell’incipit dell’avventura che siglerà il suo esordio ufficiale su carta, ascrivibile al numero 8 di All Star Comics del 1941, l’amazzone viene subito presentata in questi termini: «bella quanto Afrodite e saggia quanto Atena, con la velocità di Mercurio e la forza di Ercole».

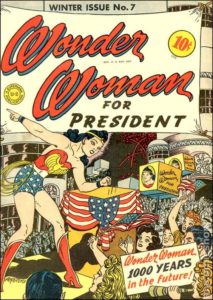

Un armentario che si confaceva all’intento originario del creatore, William Moulton Marston (Cliftondale, 9 maggio 1893 – Rye, 2 maggio 1947), accademico, giurista, psicologo, nonché fautore della teoria comportamentale DISC, secondo cui buona parte delle interrelazioni sociali si snoda attraverso una sovrapposizione dei rapporti di Dominazione, Influenza, Stabilità e Coscienza (Emotion of Normal People, 2007). A Marston fu inoltre accreditata l’ideazione di un particolare poligrafo, funzionante attraverso la misurazione della pressione sanguigna. Un marchingegno che non tarderà ad essere conosciuto in tutto il mondo come la macchina della verità. Di questo frangente, ma anche d’altro, ne racconta in chiave romanzata la regista Angela Robinson in uno dei suoi ultimi lavori Professor Marston and the Wonder Women (2017), in cui si getta luce sulla relazione poliamorosa con la moglie Elizabeth, nonché sua collega, e la loro assistente, Olive Byrne, figure che funsero in parte da ispirazioni grafiche dell’eroina. È tuttora oggetto di controversia la fama da teorico del femminismo che l’inventore si era col tempo ritagliato: oltre a non aver mai smentito la vicinanza ad alcune delle personalità più influenti della prima ondata, tra cui Margaret Sanger, Marston si diceva un convinto sostenitore della superiorità della donna, vista come più efficiente, onesta e compassionevole. Il che potrebbe spiegare alcune intriganti analogie tra la storia originaria di Wonder Woman e le utopie femministe più in auge nella letteratura anglosassone di primo 900’. Va, a tal proposito, menzionato il racconto Herland – Terra di Lei (1915), in cui l’autrice Charlotte Perkins Gilman ripercorreva la storia di una novella Città delle Dame di Christine de Pizan, abitata da sole donne, esente da qualsivoglia contaminazione maschile. Un sito avulso da ogni convenzione sociale in cui le abitanti possono addirittura vantare un’indipendenza biologica, riproducendosi per partenogenesi. Ciò delinea un’ideale comunitario filo socialista, auto sostenibile ed egualitario. Un’anomalia geo-politica che suscita lo stupore dei quattro esploratori uomini, imbattutisi per mero caso in quella misteriosa Terra Madre. Fatalità vuole che anche nell’universo di Wonder Woman, forgiato da Marston, avrà luogo un fatidico incontro tra un idillio matriarcale e l’immancabile uomo visitatore. Il tutto però con esiti ben distinti. Emblematico il fatto che il visitatore in questione sarà questa volta un ufficiale, un aviatore dell’esercito statunitense in pieno conflitto mondiale, precipitato accidentalmente nell’Isola Paradiso nel Triangolo del Diavolo. Un “Paradiso” a tutti gli effetti, un lido di buon gusto, dove le amazzoni, a seguito di una lunga schiavitù subita da Ercole e dal suo esercito, si sono guadagnate la fiducia delle dee dell’Olimpo, vivendo in pace dal patriarcato. Il ritorno di un uomo nella nuova Terra di Lei di Marston sconvolge però ogni equilibrio, specie quello di Diana Prince, figlia della Regina Hyoppolita, la quale, invaghitasi perdutamente del soldato, si offre volontaria per ricondurlo in patria, l’America (significativamente denominata “Terra degli Uomini”), sfidando così ogni legge e codice morale del suo mondo. A nulla serviranno le esortazioni delle sue consorelle: la principessa delle amazzoni assisterà Trevor in tutto e per tutto, prima in veste di infermiera e, più avanti, una volta radicatasi a Washington D.C., come sua segretaria. Il tutto non esentandosi dal difenderlo, nei panni di Wonder Woman, dalle avversità cui l’aviatore andrà incontro durante alcune pericolose missioni: i primi “villain” dell’eroina coincideranno con quelli dell’amato ufficiale (spie naziste in primis). Fuori dagli Stati Uniti, Diana si scontrerà per la prima volta anche con le sue prime nemesi femminili, tra cui Cheetah, la donna-leopardo, esplicitando l’interesse di Marston nei riguardi della pratica del bondage, estrema sintesi della relazione dominazione-sottomissione, dallo psicologo molto decantata: diverse saranno le donne, ritratte sui debutti ad albo del personaggio, ad essere imbavagliate e legate. In una delle sue più recenti pubblicazioni, lo storico Alberto Mario Banti ricorda come la stessa Wonder Woman si trovava spesso a perdere i suoi poteri se sottomessa, con i suoi stessi bracciali di Afrodite, da una maschilità bruta e primordiale. Arriverà poi a riacquisirli solo se liberata da una maschilità “benevola”, il più delle volte personificata da Steve Trevor (Wonderland: la cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, 2017). Da questo quadro narratologico possiamo desumere come il modello di forza qui tracciato, che sotto certi aspetti subisce l’influenza degli archetipi imperanti del tempo, restituisca un femminile funzionale ai bisogni e alle cause ideologiche dell’uomo: una fra tutte la Guerra che, come ben messo in luce da Virginia Woolf, rispondeva ad un’accezione e a una volontà squisitamente maschile (Le tre ghinee, 2014). Questo lo si deve in parte all’incidenza delle fabule e dei principi narrativi di “Wonderland”, come definita dal già citato Banti: la terra dei racconti “meravigliosi”, ognuno rispondente a delle prassi ridondanti e continuative; le storyline di metà 900’ su cui buona parte delle industrie creative dell’epoca, dalla Hollywood dello Studio System fino all’editoria del fumetto, hanno strutturato il proprio mercato. Nei generi “action” potevamo, non a caso, constatare come buona parte delle storie si snocciolasse sulla base di una relazione dicotomica tra due poli opposti, quasi sempre incarnanti un’ideale di “bene” e “male” fortemente idealizzati e artefatti. In Wonder Woman tale disegno assumeva inoltre dei tratti politici, se solo si considera che il suo avvento coincideva con l’attacco a Pearl Harbor e il successivo ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. Un evento quest’ultimo che acuirà la valenza del ruolo ricoperto da ciascun eroe ed eroina: Capitan America imbracciava lo scudo per sfidare i nemici dell’Asse nel cuore dell’Europa, Batman e Robin tutelavano quasi sempre la stabilità del tessuto civile interno, liberando le strade da criminali e anarchici, e a Wonder Woman spettava la rappresentanza del potere femminile. Gli anni 40’ volevano in effetti che la maggior parte degli uomini si impegnassero a combattere oltreoceano, mentre le donne dovevano necessariamente portare avanti la manodopera e il lavoro in fabbrica. Queste assunsero, di conseguenza, una forte rilevanza sul piano politico-economico, tanto da renderle “meritevoli” di un loro vessillo dagli inevitabili connotati patriottici: da annoverare in tal merito la copertina del numero 7 di Wonder Woman (1943), in cui, sotto l’ammiccante titolatura Wonder Woman for President,

Un armentario che si confaceva all’intento originario del creatore, William Moulton Marston (Cliftondale, 9 maggio 1893 – Rye, 2 maggio 1947), accademico, giurista, psicologo, nonché fautore della teoria comportamentale DISC, secondo cui buona parte delle interrelazioni sociali si snoda attraverso una sovrapposizione dei rapporti di Dominazione, Influenza, Stabilità e Coscienza (Emotion of Normal People, 2007). A Marston fu inoltre accreditata l’ideazione di un particolare poligrafo, funzionante attraverso la misurazione della pressione sanguigna. Un marchingegno che non tarderà ad essere conosciuto in tutto il mondo come la macchina della verità. Di questo frangente, ma anche d’altro, ne racconta in chiave romanzata la regista Angela Robinson in uno dei suoi ultimi lavori Professor Marston and the Wonder Women (2017), in cui si getta luce sulla relazione poliamorosa con la moglie Elizabeth, nonché sua collega, e la loro assistente, Olive Byrne, figure che funsero in parte da ispirazioni grafiche dell’eroina. È tuttora oggetto di controversia la fama da teorico del femminismo che l’inventore si era col tempo ritagliato: oltre a non aver mai smentito la vicinanza ad alcune delle personalità più influenti della prima ondata, tra cui Margaret Sanger, Marston si diceva un convinto sostenitore della superiorità della donna, vista come più efficiente, onesta e compassionevole. Il che potrebbe spiegare alcune intriganti analogie tra la storia originaria di Wonder Woman e le utopie femministe più in auge nella letteratura anglosassone di primo 900’. Va, a tal proposito, menzionato il racconto Herland – Terra di Lei (1915), in cui l’autrice Charlotte Perkins Gilman ripercorreva la storia di una novella Città delle Dame di Christine de Pizan, abitata da sole donne, esente da qualsivoglia contaminazione maschile. Un sito avulso da ogni convenzione sociale in cui le abitanti possono addirittura vantare un’indipendenza biologica, riproducendosi per partenogenesi. Ciò delinea un’ideale comunitario filo socialista, auto sostenibile ed egualitario. Un’anomalia geo-politica che suscita lo stupore dei quattro esploratori uomini, imbattutisi per mero caso in quella misteriosa Terra Madre. Fatalità vuole che anche nell’universo di Wonder Woman, forgiato da Marston, avrà luogo un fatidico incontro tra un idillio matriarcale e l’immancabile uomo visitatore. Il tutto però con esiti ben distinti. Emblematico il fatto che il visitatore in questione sarà questa volta un ufficiale, un aviatore dell’esercito statunitense in pieno conflitto mondiale, precipitato accidentalmente nell’Isola Paradiso nel Triangolo del Diavolo. Un “Paradiso” a tutti gli effetti, un lido di buon gusto, dove le amazzoni, a seguito di una lunga schiavitù subita da Ercole e dal suo esercito, si sono guadagnate la fiducia delle dee dell’Olimpo, vivendo in pace dal patriarcato. Il ritorno di un uomo nella nuova Terra di Lei di Marston sconvolge però ogni equilibrio, specie quello di Diana Prince, figlia della Regina Hyoppolita, la quale, invaghitasi perdutamente del soldato, si offre volontaria per ricondurlo in patria, l’America (significativamente denominata “Terra degli Uomini”), sfidando così ogni legge e codice morale del suo mondo. A nulla serviranno le esortazioni delle sue consorelle: la principessa delle amazzoni assisterà Trevor in tutto e per tutto, prima in veste di infermiera e, più avanti, una volta radicatasi a Washington D.C., come sua segretaria. Il tutto non esentandosi dal difenderlo, nei panni di Wonder Woman, dalle avversità cui l’aviatore andrà incontro durante alcune pericolose missioni: i primi “villain” dell’eroina coincideranno con quelli dell’amato ufficiale (spie naziste in primis). Fuori dagli Stati Uniti, Diana si scontrerà per la prima volta anche con le sue prime nemesi femminili, tra cui Cheetah, la donna-leopardo, esplicitando l’interesse di Marston nei riguardi della pratica del bondage, estrema sintesi della relazione dominazione-sottomissione, dallo psicologo molto decantata: diverse saranno le donne, ritratte sui debutti ad albo del personaggio, ad essere imbavagliate e legate. In una delle sue più recenti pubblicazioni, lo storico Alberto Mario Banti ricorda come la stessa Wonder Woman si trovava spesso a perdere i suoi poteri se sottomessa, con i suoi stessi bracciali di Afrodite, da una maschilità bruta e primordiale. Arriverà poi a riacquisirli solo se liberata da una maschilità “benevola”, il più delle volte personificata da Steve Trevor (Wonderland: la cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, 2017). Da questo quadro narratologico possiamo desumere come il modello di forza qui tracciato, che sotto certi aspetti subisce l’influenza degli archetipi imperanti del tempo, restituisca un femminile funzionale ai bisogni e alle cause ideologiche dell’uomo: una fra tutte la Guerra che, come ben messo in luce da Virginia Woolf, rispondeva ad un’accezione e a una volontà squisitamente maschile (Le tre ghinee, 2014). Questo lo si deve in parte all’incidenza delle fabule e dei principi narrativi di “Wonderland”, come definita dal già citato Banti: la terra dei racconti “meravigliosi”, ognuno rispondente a delle prassi ridondanti e continuative; le storyline di metà 900’ su cui buona parte delle industrie creative dell’epoca, dalla Hollywood dello Studio System fino all’editoria del fumetto, hanno strutturato il proprio mercato. Nei generi “action” potevamo, non a caso, constatare come buona parte delle storie si snocciolasse sulla base di una relazione dicotomica tra due poli opposti, quasi sempre incarnanti un’ideale di “bene” e “male” fortemente idealizzati e artefatti. In Wonder Woman tale disegno assumeva inoltre dei tratti politici, se solo si considera che il suo avvento coincideva con l’attacco a Pearl Harbor e il successivo ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. Un evento quest’ultimo che acuirà la valenza del ruolo ricoperto da ciascun eroe ed eroina: Capitan America imbracciava lo scudo per sfidare i nemici dell’Asse nel cuore dell’Europa, Batman e Robin tutelavano quasi sempre la stabilità del tessuto civile interno, liberando le strade da criminali e anarchici, e a Wonder Woman spettava la rappresentanza del potere femminile. Gli anni 40’ volevano in effetti che la maggior parte degli uomini si impegnassero a combattere oltreoceano, mentre le donne dovevano necessariamente portare avanti la manodopera e il lavoro in fabbrica. Queste assunsero, di conseguenza, una forte rilevanza sul piano politico-economico, tanto da renderle “meritevoli” di un loro vessillo dagli inevitabili connotati patriottici: da annoverare in tal merito la copertina del numero 7 di Wonder Woman (1943), in cui, sotto l’ammiccante titolatura Wonder Woman for President,  campeggiava su di un palco l’amazzone, presa dall’incitare una folla aitante di sostenitrici. Tale ripartizione implementa l’impianto normativo costituito dai miti a vignette, secondo il quale ogni personaggio incarna, per l’appunto, la massima esemplificazione di una “norma”, di un modello costitutivo e comportamentale. Un assunto che captò Umberto Eco sul saggio dedicato a Superman nel suo Apocalittici e Integrati (1964): a dispetto della loro essenza iperbolica e apparentemente inarrivabile, supereroi e supereroine non sono poi così esenti da ogni possibilità di identificazione. Anzi, il fatto che costoro convivano con gli esseri umani, sotto mentite spoglie, altro non fa che agevolarne la vicinanza al lettore e alla lettrice, inducendoli talvolta a sognarne le lotte e le rivincite sociali. Il tutto sulla scia irrinunciabile di apparati diegetici col tempo sclerotizzati, i quali, ciononostante, sanno agilmente stabilire empatia col pubblico.

campeggiava su di un palco l’amazzone, presa dall’incitare una folla aitante di sostenitrici. Tale ripartizione implementa l’impianto normativo costituito dai miti a vignette, secondo il quale ogni personaggio incarna, per l’appunto, la massima esemplificazione di una “norma”, di un modello costitutivo e comportamentale. Un assunto che captò Umberto Eco sul saggio dedicato a Superman nel suo Apocalittici e Integrati (1964): a dispetto della loro essenza iperbolica e apparentemente inarrivabile, supereroi e supereroine non sono poi così esenti da ogni possibilità di identificazione. Anzi, il fatto che costoro convivano con gli esseri umani, sotto mentite spoglie, altro non fa che agevolarne la vicinanza al lettore e alla lettrice, inducendoli talvolta a sognarne le lotte e le rivincite sociali. Il tutto sulla scia irrinunciabile di apparati diegetici col tempo sclerotizzati, i quali, ciononostante, sanno agilmente stabilire empatia col pubblico.

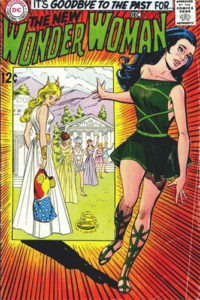

La successiva fase post-Marston, contrassegnata dalla tragica scomparsa del fumettista nel 1947, vede Wonder Woman far fronte alle sue prime problematicità sul piano delle vendite. Negli anni successivi al conflitto, oltretutto, buona parte dell’industria fumettistica e delle arti visive nell’insieme subirono delle dure restrizioni per via dell’incombente fenomeno del maccartismo: il cosiddetto Comics Code (1954), instituito da una sottocommissione del senato coordinata dallo psichiatra Fredric Wertham, riconvertì l’apparato produttivo e distributivo del tempo, limitando diverse pubblicazioni, alterandone i criteri gestionali (non erano ammesse parole quali “Crime” in copertina) e imponendo delle scritture pertinenti a delle nuove condotte morali. Passate alla storia le dichiarazioni di Wertham sul suo Seduction of the Innocent (1954) in merito ai supposti toni omoerotici nelle storie di Batman e Robin: «vivono in una sontuosa villa con splendidi fiori e grandi vasi. Rappresentano il desiderio di due omosessuali di vivere insieme». Non c’è da stupirsi se anche Wonder Woman fu presto bersagliata da questo nuovo statuto etico. La fascinosa isola Paradiso non tardò, nella fattispecie, ad essere concepita come un’irreale oasi di lesbismo. C’è oltretutto da considerare che Marston stesso, nelle stesure da lui curate, non lesinava termini espliciti quali “amore” per descrivere il rapporto che ancorava le amazzoni le une alle altre, cosa che ai tempi era già stata vista con sospetto dal comitato del Child Study Association. A tal proposito l’autore si era sempre difeso spiegando che il sentimento descritto doveva molto ai “tormenti” di Saffo, spesso decantati da Wonder Woman in alcune storie, in cui vi è una visione dell’amore poliedrica, che spazia dal senso di comunanza e intesa fino alla gelosia e al desiderio (Lepore, 2017). Fatto sta che, dalla fine degli anni 40’ in avanti, saranno sempre meno presenti co-protagoniste donne negli albi grafici del personaggio, relegato nei rassicuranti margini del “romanzo rosa”. Wonder Woman verrà così esautorata della componente action che aveva denotato le sue imprese intra-belliche. Da annoverare in tal merito le copertine del numero del numero 94 e soprattutto del numero 97 (1950) di Sensation Comics (1947),  in cui la principessa amazzone sarà a sorpresa ritratta con delle sfumature affabili e morigerate: in una è in braccio all’ufficiale Steve Trevor con dietro un pudico scenario bucolico, mentre il sottotitolo incalza: «finalmente una storia d’amore», nell’altra la si vede presa a rispondere alle lettere delle sue ammiratrici. Fu solo il preludio di una fase travagliata delle vendite, cui non rimedieranno neanche le contaminazioni da science fiction, susseguitesi alla fine del decennio. Un limbo che ebbe per acme ufficiale il 1968, con quella che potremmo definire “l’era Sekowski”: intuizione del designatore Mike Sekowski e soprattutto dello sceneggiatore Dennis O’Neil, nuovi entrati nel team creativo di Wonder Woman, fu quello di privare l’eroina dei suoi poteri nel tentativo di restituire un nuovo appeal alla serie, conferendole tinte inedite e più realistiche, inclini al noir e all’estetica psichedelica.

in cui la principessa amazzone sarà a sorpresa ritratta con delle sfumature affabili e morigerate: in una è in braccio all’ufficiale Steve Trevor con dietro un pudico scenario bucolico, mentre il sottotitolo incalza: «finalmente una storia d’amore», nell’altra la si vede presa a rispondere alle lettere delle sue ammiratrici. Fu solo il preludio di una fase travagliata delle vendite, cui non rimedieranno neanche le contaminazioni da science fiction, susseguitesi alla fine del decennio. Un limbo che ebbe per acme ufficiale il 1968, con quella che potremmo definire “l’era Sekowski”: intuizione del designatore Mike Sekowski e soprattutto dello sceneggiatore Dennis O’Neil, nuovi entrati nel team creativo di Wonder Woman, fu quello di privare l’eroina dei suoi poteri nel tentativo di restituire un nuovo appeal alla serie, conferendole tinte inedite e più realistiche, inclini al noir e all’estetica psichedelica.  Sarà infatti nel fatidico numero 179 del primo volume che Diana Prince rinuncerà deliberatamente ad un viaggio spazio-temporale, che le avrebbe consentito di rinnovare le sue abilità. Si tratta di un cambiamento di rotta repentino, uno stravolgimento che venne subito intercettato dalle frange più attive del femminismo liberale della seconda ondata. Nel luglio del 1972 la pubblicista Gloria Steinem, di comune accordo con la collega Dorothy Pitman Hunghes, rilanciò ufficialmente l’icona inserendola sulla copertina del primo numero del magazine Ms. Il titolo riproponeva la storica intestazione Wonder Woman for President, presente nel numero 7 di Marston, mentre l’illustrazione coglieva l’amazzone intenta ad attraversare una cittadina divisa in due parti, l’una bombardata, l’altra pacifica, con indosso il suo out-fit originale (dal diadema, passando per il costume con tanto di aquila impressa, fino all’ineludibile lazo d’oro della verità, grazie a cui l’eroina catturava i propri nemici, inducendoli oltretutto a non mentire). Il che si proponeva come un’intrigante parabola del convulso quadro politico-diplomatico del tempo (dettato in primis dalla Guerra del Vietnam, in una delle sue fasi più incalzanti). Il timore della Steinem è che, lasciando l’eroina sprovvista della sua stessa forza, sarebbero affiorate delle asimmetrie strutturali con quelli che erano i suoi “simili” al maschile, tra tutti Superman. Una discrepanza che non si sposava affatto con la crescente urgenza di far sì che le donne acquisissero maggior voce nella sfera pubblica, riappropriandosi così degli spazi in passato sottratti, se non del tutto negati. La Steinem non fece solo in modo che il personaggio venisse restituito della sua legittimità, spronando talvolta gli editori DC a dei trattamenti più pertinenti e inclusivi (a lei si deve la comparsa delle prime consorelle amazzoni nere nelle storie). I suoi propositi miravano a far riscoprire il personaggi ai lettori e alle lettrici d’America, specie se più giovani. Nel marzo del 1977 l’autrice curò infatti la storica raccolta, che rieditava le prime avventure su carta del personaggio, contribuendo alla sua rinascita e scongiurando così decenni di oblio (Kilkenny, 2017). Con la “riscoperta” dell’icona tornarono però a palesarsi le contraddizioni insiste alle sue stesse origini. Ne è la netta riprova la serie televisiva del 1975, targata ABC, con la top model Lynda Carter protagonista. Il prodotto si poneva sulla scia dell’exploit intermediale dei supereroi di quegli anni (si pensi solo ad altre serie come L’uomo da sei milioni di dollari o L’incredibile Hulk o, più avanti, ai primi adattamenti filmici su Superman a firma di Richard Donner). Sebbene gli episodi proponevano alcuni dei principali motivi ideologici più discussi del tempo, tra cui il valore concettuale della “sisterhood”, il setting era il medesimo proposto da Marston negli anni 40’ (la Seconda Guerra Mondiale), cui andava a sommarsi il risalto conferito al protagonismo “glamour” e patinato della Carter. Un aspetto quest’ultimo che giungerà alla sua massima espressione nella terza stagione prodotta dalla CBS (1979), la cui ambientazione verrà traslata in epoca contemporanea per ragioni di budget, adottando uno stile più poliziesco e “funky” (il tutto in sintonia coi trend più in voga del tempo, la disco music e i telefilm a sfondo crime).

Sarà infatti nel fatidico numero 179 del primo volume che Diana Prince rinuncerà deliberatamente ad un viaggio spazio-temporale, che le avrebbe consentito di rinnovare le sue abilità. Si tratta di un cambiamento di rotta repentino, uno stravolgimento che venne subito intercettato dalle frange più attive del femminismo liberale della seconda ondata. Nel luglio del 1972 la pubblicista Gloria Steinem, di comune accordo con la collega Dorothy Pitman Hunghes, rilanciò ufficialmente l’icona inserendola sulla copertina del primo numero del magazine Ms. Il titolo riproponeva la storica intestazione Wonder Woman for President, presente nel numero 7 di Marston, mentre l’illustrazione coglieva l’amazzone intenta ad attraversare una cittadina divisa in due parti, l’una bombardata, l’altra pacifica, con indosso il suo out-fit originale (dal diadema, passando per il costume con tanto di aquila impressa, fino all’ineludibile lazo d’oro della verità, grazie a cui l’eroina catturava i propri nemici, inducendoli oltretutto a non mentire). Il che si proponeva come un’intrigante parabola del convulso quadro politico-diplomatico del tempo (dettato in primis dalla Guerra del Vietnam, in una delle sue fasi più incalzanti). Il timore della Steinem è che, lasciando l’eroina sprovvista della sua stessa forza, sarebbero affiorate delle asimmetrie strutturali con quelli che erano i suoi “simili” al maschile, tra tutti Superman. Una discrepanza che non si sposava affatto con la crescente urgenza di far sì che le donne acquisissero maggior voce nella sfera pubblica, riappropriandosi così degli spazi in passato sottratti, se non del tutto negati. La Steinem non fece solo in modo che il personaggio venisse restituito della sua legittimità, spronando talvolta gli editori DC a dei trattamenti più pertinenti e inclusivi (a lei si deve la comparsa delle prime consorelle amazzoni nere nelle storie). I suoi propositi miravano a far riscoprire il personaggi ai lettori e alle lettrici d’America, specie se più giovani. Nel marzo del 1977 l’autrice curò infatti la storica raccolta, che rieditava le prime avventure su carta del personaggio, contribuendo alla sua rinascita e scongiurando così decenni di oblio (Kilkenny, 2017). Con la “riscoperta” dell’icona tornarono però a palesarsi le contraddizioni insiste alle sue stesse origini. Ne è la netta riprova la serie televisiva del 1975, targata ABC, con la top model Lynda Carter protagonista. Il prodotto si poneva sulla scia dell’exploit intermediale dei supereroi di quegli anni (si pensi solo ad altre serie come L’uomo da sei milioni di dollari o L’incredibile Hulk o, più avanti, ai primi adattamenti filmici su Superman a firma di Richard Donner). Sebbene gli episodi proponevano alcuni dei principali motivi ideologici più discussi del tempo, tra cui il valore concettuale della “sisterhood”, il setting era il medesimo proposto da Marston negli anni 40’ (la Seconda Guerra Mondiale), cui andava a sommarsi il risalto conferito al protagonismo “glamour” e patinato della Carter. Un aspetto quest’ultimo che giungerà alla sua massima espressione nella terza stagione prodotta dalla CBS (1979), la cui ambientazione verrà traslata in epoca contemporanea per ragioni di budget, adottando uno stile più poliziesco e “funky” (il tutto in sintonia coi trend più in voga del tempo, la disco music e i telefilm a sfondo crime).

Il concept grafico inaugurato dalla Carter prosperò per buona parte degli anni successivi. Questo almeno fino al 1986-1987, biennio cruciale della cosiddetta “Crisi sulle Terre Infinite”, in cui disegnatori e story editor riassembleranno l’intero universo crossmediale di casa DC. Molti saranno i personaggi ad essere ristrutturati in un’ottica di uniformità tra le varie linee narrative: Wonder Woman, nella fattispecie, subirà alcuni ritocchi e stravolgimenti filologici, assumendo sembianze molto più simili all’eroina che oggi conosciamo. Il nuovo ciclo di George Pérez (per le illustrazioni) e di Greg Potter (per i testi) siglerà un autentico spartiacque nella storia editoriale dell’icona: nell’albo La Principessa e il Potere (1987) vedremo una figura a metà strada tra guerriera e ambasciatrice, tra ribelle e protettrice. Una vorticosa epopea che ha per preambolo la storia delle amazzoni, nate per volere della dea Artemide dal ventre di Gea, in cui turbinano anime di donne brutalmente uccise durante la preistoria: «la cui vita fu recisa dalla paura e dall’ignoranza dell’uomo». Ciò lascia in parte sottendere la dialettica fortemente idealizzata tra femminile e maschile del numero: da una parte le amazzoni, la regina Hyppolita e le sue consorelle, e dall’altra Ercole e Ade, da sempre restii all’idea di un paradiso terrestre serbato a sole donne, votati al conflitto e alla distruzione. Il Dio della Guerra in particolare si servirà dell’iracondo figlio di Zeus, persuadendolo a deflagrare la città di Themyscira e a sottomettere ogni amazzone presente. Cosa che indurrà le consorelle a tramutarsi in autentiche combattenti, respingendo unite i loro invasori. Il tema della vendetta, oltre che del “rape and revenge”, si susseguirà per buona parte delle avventure degli anni 90’ e inizio 2000. Sulla scia dell’imperante affermazione dell’efferato eroe “giustiziere” (si pensi al rude Batman di Frank Miller nel già menzionato Il Ritorno del Cavaliere Oscuro), i toni del filone supereroistico cominceranno ad assumere dei tratti molto più “adulti”, alternando momenti di solennità drammaturgica (si rifletta all’ormai leggendario Morte di Superman -1992-) ad altri di cupo realismo. Significativa conferma sarà dettata dalla graphic novel a firma di Greg Rucka Wonder Woman: The Hiketeia, che vede la principessa amazzone impegnata suo malgrado a difendere una serial killer, alla ricerca forsennata degli assassini di sua sorella. La “violent femme”, trasgressiva e indomita, sarà una delle figure più decantate dalla cultura popolare del secolo nuovo, gettando luce ad una tendenza tutt’oggi in voga: in occasione del 75esimo anniversario dall’esordio su carta di Wonder Woman, verranno pubblicate numerose riedizioni celebrative del personaggio, tra cui Wonder Woman: Terra Uno di Grant Morrison, in cui l’amazzone scoprirà addirittura di essere figlia di Ercole, dopo che quest’ultimo aveva violentato ai tempi la sua regina e madre. Un dato emblematico che sembra per ironia confermare un’ideale di forza, avente per fonte convenzionale una maschilità primordiale e tracotante, traslata in un corpo femminile. Va in aggiunta considerato il rilancio “videoludico” dell’eroina nel già menzionato Injustice: God Among Us (2013) di NetherRealm Studios, e del sequel Injustice 2 (2017). Giochi-picchiaduro entrambi, in cui l’intreccio principale si snocciola di pari passo a combattimenti frontali tra i vari personaggi. Nulla di così distante da quello che era stato l’esordio per console della principessa amazzone nel 1995 con Justice League – Task Force, in cui l’azione di gioco si svolgeva anch’essa orizzontalmente ed era adibita al combattimento corpo a corpo. Tale contesto predispone e relega, fin da subito, Wonder Woman nei claustrofobici argini dello scontro, palesando la sua esclusiva funzionalità bellica. Fanno eco le parole di Deborah L. Madsen in merito all’exploit della cosiddetta “donna guerriero” tipica della prima era postmoderna, che trova l’intermedialità, intesa come la comunicazioni tra più arti e espressioni, un minimo comun denominatore: «La dissoluzioni delle categorie fisse dell’essere porta alla nascita di figure femminili “mostruose”, che cristallizzano queste angosce». L’eroina aggressiva di metà anni 80’, nata sotto le influenze della cultura punk, potrebbe aver col tempo sostanziato ed esorcizzato le ansie del patriarcato circa la ristrutturazione dei ruoli di genere. Un’istanza che trovava per fulcro la terza ondata e la conseguente affermazione dell’epoca “postfemminista”. Significativa in tal senso la parabola delle “streghe amazzoni”, le quali, a parer della Madsen, rispetto alle semplici “guerriere” simboleggiano una violenza femminile “autoctona” e “autonoma”: essendo cresciute in un gruppo isolato di sole donne, queste sono dedite a percorsi di liberazioni altresì autonomi, sfidando così i confini del genere normativo a loro attribuiti. Un confine assai labile, quello teorizzato tra “strega amazzone” e semplice “guerriera”, succube di una messa in scena maschile, che sembra per ironia ammiccare allo snodo tematico dell’anzidetto La Principessa e il Potere di Potter e Pérez.

Il 2016 sarà un anno di significativa importanza. I vari omaggi e reboot intermediali dedicati all’amazzone, sull’onda del suo genetliaco, determineranno un sorprendente ricambio generazionale all’interno dell’equipe creativa dell’eroina. Sarà forse la prima occasione in cui trapeleranno firme di autrici donne tra i titoli e le tavole a fumetti di Wonder Woman, avvalorando così un modello inclusivo mai palesato nella storia. Lo stesso Phil Jimenez, disegnatore abituale dell’amazzone, nel corso del documentario Supereroi – battaglie senza fine (2013), ammette che l’approccio monocorde al personaggio, da sempre scritto e sviluppato da soli uomini, possa raffigurare il modo in cui questi ultimi abbiano preteso di affrontare il tema della parità dei diritti. Osservazione che non sfugge anche alla già citata Trina Robbins, la quale ammette che quella del personaggio, almeno fino al decennio scorso, è stata un’evoluzione soltanto “di facciata”. Tra i lavori indubbiamente più dirompenti di questa fase vi è quello di Jill Thompson con la graphic novel Wonder Woman: The True Amazon, un lavoro che destruttura e riesplora le origini antologiche dell’icona. Contrariamente ai precedenti adattamenti, la Thompson traccia un’intrigante metafora sulle deformazioni dell’idolatria e del divismo, presentando la principessa amazzone come una fanciulla irrequieta e viziata, affamata di protagonismo. Nella storia, la sua smania la porterà addirittura a rendersi complice di una un’immane tragedia. Cosa che costringerà le sue consorelle, inclusa sua madre, la regina Hyppolita, a far sì che venga esiliata dalla sua terra natia a bordo di vascello fatiscente. L’ammenda vuole che Diana metta al servizio le sue doti in un nuovo mondo, affinché possa così espiare le sue terribili colpe. La variante, introdotta dall’autrice DC, innesca un autentico cortocircuito all’intento del canonico registro mainstream del “cammino dell’eroe”, anzi, “dell’eroina”: nell’universo dell’amazzone non irromperà alcun imprevisto o minaccia, tale da costringerla ad abbandonarlo, se non le azioni di cui lei stessa è artefice. Altra rilettura da tener conto è la miniserie Wonder Woman – La Leggenda di Renae De Liz, progetto originariamente concepito come un “online reading” accessibile agli utenti, che rende omaggio alla tradizione di Marston ampliandola con nuovi significativi inserti. Avente per setting la Seconda Guerra Mondiale e riproponendo buona parte delle azioni sceniche della storia biografica dell’eroina, la De Liz delinea un adattamento fedele in parte al background editoriale, ma applicando delle caratterizzazioni più marcate: Diana verrà infatti ritratta come una guerriera imperfetta, segnata da conflitti e insicurezze, che la distanziano notevolmente dalla semidea esemplare e infallibile dei primordi.

L’apparizione del personaggio in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) di Zack Snyder sentenzia una fase del tutto inedita della storia intermediale dell’eroina, derubricabile come l’era della “Quarta Amazzone”. Un dato che ha accompagnato il primo lungometraggio stand-alone a lei dedicato a firma della cineasta Patty Jenkins l’anno successivo.  Il tutto sull’onda dei sussulti dettati dello scandalo Weinstein e del conseguente movimento #MeToo, tra le esperienze più propulsive della quarta ondata, grazie a cui le industries di Hollywood subirono una sconquassata epocale. Una combinazione di fattori che ha accompagnato il rilancio popolare dell’icona, riavvalorandone il mito e la sostanzialità semiotica: nello stesso anno un estratto del film appare non a caso nell’Year in Search di Google, video della piattaforma che celebra le ricerche più quotate. A ciò si somma il valore allegorico messo in luce dal film stesso. Il personaggio viene aggiornato, da un lato, per poi venir nuovamente collocato in un’opposizione dialettica con l’antagonista Ares, Dio della Guerra, virando le azioni dal secondo al primo conflitto mondiale (Diana si troverà questa volta fianco a fianco con l’esercito britannico). Il che si pone come un’interessante alterazione filologica, volta per ironia ad accentuare lo spessore semantico della Guerra, cui la principessa delle amazzoni va ad apporsi. Sembrano riecheggiare le considerazioni di Bensoussan circa la forte accezione maschile che la guerra di trincea, o “guerra totale”, aveva assunto sotto il profilo ideologico: già dalla fine del XIX secolo pensatori come Friedrich Ludwing Jahn, padre teoretico della ginnastica moderna, associavano le prestazioni fisiche dell’individuo-uomo ad una funzione nazionalpatriottica. I retroscena ideologici della Grande Guerra vedevano quindi il conflitto in armi come la massima celebrazione della virilità maschile, conclamando un autentico culto, con cui venne accentuato la superiorità degli uomini sulle donne in un’ideale catena gerarchica (Bensoussan, 2009). Paradosso vuole che sia la guerra l’impianto scenico prediletto dagli autori di Wonder Woman. Come se la componente supereroistica dell’icona acquisti senso solo in rapporto a uno scontro polarizzato o, meglio ancora, a un’opposizione di forze agli antipodi. Il che rende tali trasposizioni parzialmente simili a quello che era il comparto narrativo inaugurato da Marston, in sintonia alle prassi imperanti del racconto mainstream di “Wonderland”. Fatalità vuole che il sequel della pellicola della Jenkins, Wonder Woman 1984, avrà per sfondo un nuovo conflitto, la Guerra Fredda all’alba della Perestrojka. Uno scenario che vedrà l’amazzone scontrarsi con una delle sue principali nemesi femminili, Cheetah. Due donne, due argini identitari estremi, prossimi a misurarsi sul piano fisico e morale per contendersi l’equilibrio del mondo. Il tutto sull’onda del “revival” estetico (e sinestetico) degli anni 80’, tendenza molto in voga dell’ultima produzione popolare statunitense, in cui si ripropone un immaginario appartenente al passato col fine di adattarlo a nuove istanze (si rifletta a casi seriali quali Stranger Things -2016- o al più recente Ready Player One -2018- di Steven Spielberg). Un processo quest’ultimo denominato da Banti “Back to the Future”, coincidente spesso con parentesi storiche successive a disillusioni collettive, dettate da crisi sociali ed economiche. Cosa che impone i narratori a riesumare e aggiornare gli stilemi del passato per intercettare la nuova composizione del pubblico.

Il tutto sull’onda dei sussulti dettati dello scandalo Weinstein e del conseguente movimento #MeToo, tra le esperienze più propulsive della quarta ondata, grazie a cui le industries di Hollywood subirono una sconquassata epocale. Una combinazione di fattori che ha accompagnato il rilancio popolare dell’icona, riavvalorandone il mito e la sostanzialità semiotica: nello stesso anno un estratto del film appare non a caso nell’Year in Search di Google, video della piattaforma che celebra le ricerche più quotate. A ciò si somma il valore allegorico messo in luce dal film stesso. Il personaggio viene aggiornato, da un lato, per poi venir nuovamente collocato in un’opposizione dialettica con l’antagonista Ares, Dio della Guerra, virando le azioni dal secondo al primo conflitto mondiale (Diana si troverà questa volta fianco a fianco con l’esercito britannico). Il che si pone come un’interessante alterazione filologica, volta per ironia ad accentuare lo spessore semantico della Guerra, cui la principessa delle amazzoni va ad apporsi. Sembrano riecheggiare le considerazioni di Bensoussan circa la forte accezione maschile che la guerra di trincea, o “guerra totale”, aveva assunto sotto il profilo ideologico: già dalla fine del XIX secolo pensatori come Friedrich Ludwing Jahn, padre teoretico della ginnastica moderna, associavano le prestazioni fisiche dell’individuo-uomo ad una funzione nazionalpatriottica. I retroscena ideologici della Grande Guerra vedevano quindi il conflitto in armi come la massima celebrazione della virilità maschile, conclamando un autentico culto, con cui venne accentuato la superiorità degli uomini sulle donne in un’ideale catena gerarchica (Bensoussan, 2009). Paradosso vuole che sia la guerra l’impianto scenico prediletto dagli autori di Wonder Woman. Come se la componente supereroistica dell’icona acquisti senso solo in rapporto a uno scontro polarizzato o, meglio ancora, a un’opposizione di forze agli antipodi. Il che rende tali trasposizioni parzialmente simili a quello che era il comparto narrativo inaugurato da Marston, in sintonia alle prassi imperanti del racconto mainstream di “Wonderland”. Fatalità vuole che il sequel della pellicola della Jenkins, Wonder Woman 1984, avrà per sfondo un nuovo conflitto, la Guerra Fredda all’alba della Perestrojka. Uno scenario che vedrà l’amazzone scontrarsi con una delle sue principali nemesi femminili, Cheetah. Due donne, due argini identitari estremi, prossimi a misurarsi sul piano fisico e morale per contendersi l’equilibrio del mondo. Il tutto sull’onda del “revival” estetico (e sinestetico) degli anni 80’, tendenza molto in voga dell’ultima produzione popolare statunitense, in cui si ripropone un immaginario appartenente al passato col fine di adattarlo a nuove istanze (si rifletta a casi seriali quali Stranger Things -2016- o al più recente Ready Player One -2018- di Steven Spielberg). Un processo quest’ultimo denominato da Banti “Back to the Future”, coincidente spesso con parentesi storiche successive a disillusioni collettive, dettate da crisi sociali ed economiche. Cosa che impone i narratori a riesumare e aggiornare gli stilemi del passato per intercettare la nuova composizione del pubblico.

Date le innumerevoli identità variate dal personaggio possiamo riconoscere che la “frammentarietà ontologica” sia ad ora uno dei suoi principali tratti distintivi. Il che avvalora notevolmente la tesi iniziale di Held circa l’“ambiguità” di fondo che contraddistingue le sue interpretazioni. Ciò sembra sia stato indirettamente condiviso anche da Patty Jenkins e dall’attrice Gal Gadot, nuova interprete dell’eroina, quando nel corso di una conferenza stampa elogiavano Wonder Woman quale archetipo di femminilità per la sua: «capacità di saper essere tante cose allo stesso tempo; dolce, affabile, iraconda, introversa e combattiva». Un’osservazione che, a fronte dei suoi oltre 75 anni di storia, vede la principessa amazzone come un’icona polarizzata su due fronti, o eccessivamente strega o eccessivamente madonna. Niente che non la renda ancora vicina ai suoi vecchi modelli di raffigurazione, inclusi quelli celebrati da Marston, e che contestualmente non la predisponga a nuove riletture e interpretazioni. Come sottolineato dallo stesso Eco, buona parte dei miti “etero diretti” contemporanei devono il loro status di immortalità intermediale alla loro natura flessibile, alla capacità di sapersi agilmente adattare alle tendenze del momento, codificando sempre più forme espressive. Un dato che, per scomodare il vocabolario del semiologo, non impone una prospettiva né “apocalittica” né “integrata”: concepire l’eroina come un subdolo artificio “plastico”, volta a compromettere l’identità di genere, o come un paradigma indiscusso di femminilità e femminismo non agevola un’analisi complessa, capace di tener conto delle singole sfaccettature del messaggio. Un medium mutevole e discontinuo abbisogna, al contrario, di una disamina, di un metro che tenga conto tanto del patrimonio del passato quanto delle influenze dell’attualità propria di un mondo globale e comunicante, in perpetuo sviluppo. Se non altro, è la giusta prospettiva per affrontare quelle future battaglie, che vedranno coinvolte nuove guerriere, nuove amazzoni.

Bibliografia:

• Banti, A.M. (2017) Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd. Bari, BA: Laterza

• Bensoussan, G. (2009) Genocidio. Una passione europea, Padova, PD: Marsilio Editore

• Eco, U. (1964) Apocalittici e Integrati. Milano, MI: Bompiani

• Gilman, C.P. (2015) La terra delle donne. Herland e altri racconti (1891-1916). Roma, RM: Donzelli Editore

• Saunders, B. (2011) Do the Gods wear Capes?, New York, NY: Continuum

• Wertham, F. (1954) Seduction of the Innocent

• Woolf, V. (2014) Le Tre Ghinee. Milano, MI: La Feltrinelli

Articoli:

• Madsen, D.L. (2009) Trascendenza e violenza. Donne e arti marziali nei film americani, DWF-I giorni dell’ira. Donne e figure della violenza, Vol.2, pp. 18-24

Sitografia:

• Kilkenny, K. (2017, June 21). How a Magazine Cover From ’70s Helped Wonder Woman Win Over Feminists. Retrieved from https://psmag.com/social-justice/ms-magazine-helped-make-wonder-woman-a-feminist-icon

• Lepore, J. (2017, July 06), Wonder Woman’s Secret Past. Retrieved from https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/22/last-amazon

Albi grafici:

• de Liz, R., Dillon, R. (2016) Wonder Woman – La Leggenda, Burbank, California: DC Comics

• Marston, W.M., Peter, H.G. (1941) Arriva Wonder Woman, “All Star Comic Num. 8”. New York, Manhattan: All American Publications

• Marston, W.M. Peter, H.G. (1942) Wonder Woman, “Wonder Woman Vol. 1, Num. 28”. Burbank, California: DC Comics

• Morrison, G., Pasquette, Y. (2016) Terra Uno. Wonder Woman Vol. 1, Burbank, California: DC Comics

• Pérez, G., Potter, G. (1987) La principessa e il potere!, Wonder Woman Vol. 2 #1, Burbank, California: DC Comics

• Rucka, G., Jones, J.G. (2002) Wonder Woman: The Hiketeia, Burbank, California: DC Comics

• Sekowsky, M., O’Neil, D. (1968) Wonder Woman’s Last Battle Vol. 1 #179

• Siegel, J., Shuster, J. (1933) The Reign of Super-Man

• Siegel, J., Shuster, J. (1938) Superman, “Action Comics, Num. 1”

• Thompson, J. (2016) Wonder Woman: The True Amazon, Burbank, California: DC Comics

Filmografia:

• Jenkins, P. (2017) Wonder Woman, Stati Uniti d’America, USA: Warner Bros Pictures

• Jenkins, P. (2020) Wonder Woman 1984, Stati Uniti d’America, USA: Warner Bros Pictures

• Kantor, M. (2013) Supereroi-Battaglie senza fine, Stati Uniti d’America, USA: PBS

• Snyder, Z. (2016) Batman v Superman: Dawn of Justice, Stati Uniti d’America, USA: Warner Bros Pictures

• Robinson, A. (2017) Professor Marston and the Wonder Women, Stati Uniti d’America, USA: Boxsping Entertainment

Serie Televisive:

• Cramer, D.S. (1975-1979) Wonder Woman – La serie

Ludografia:

• Injustice: Gods among us, NetherRealm Studios, 2013

• Injustice 2, NetherRealm Studios, 2017

Francesco Milo Cordeschi è redattore, critico ed esperto di cinema e arti visive. Dopo il diploma di maturità classica, consegue una laurea di primo livello presso il DAMS dell’Università di Roma Tre con una tesi dedicata alla rappresentazione della folla urbana nel cinema moderno e postmoderno, raffrontando Manhattan (1921) di Paul Strand a Blade Runner (1982) di Ridley Scott. Ottiene poi, col massimo dei voti, la laurea specialistica in Editoria e giornalismo, discutendo una tesi di filosofia politica dal titolo “Figurazioni di Forza femminile, il caso Wonder Woman”: una disamina sull’archetipo supereroistico dell’eroina, che ripercorre parte della sua storia intermediale (dai suoi esordi su carta fino alle traduzioni su piccoli e grandi schermi). È tra i co-fondatori del magazine cinematografico “Opere Prime”, incentrato sugli esordi registici italiani ed esteri, di cui cura da anni contenuti e iniziative. Tra queste il Pitch in the Day, uno speed-date tra autori emergenti e produzioni. Collabora temporaneamente con Repubblica.it nella sezione Visual Desk.