recensione di Roberta Anello

Introduzione

Decolonizzare i saperi, la filosofia, la scienza… L’arte.

Perché arte e arte africana non potrebbero essere sinonimi? Perchè non «arte europea», dunque? Perchè “europea” risulterebbe una connotazione ridondante, mentre “africana” una connotazione necessaria ? Può rientrare all’interno dell’aureo tempio dell’arte ciò che sfugge alle nostre categorie, o il canone di Policleto e le tre unità aristoteliche costituiscono la conditio sine qua non affinchè un’opera possa essere considerata Arte? Sembrerebbe che all’infuori di quelle categorie che designano l’eccellenza artistica, ossia l’arte in senso universale, sia necessario aggiungere un «marcatore» che distingua la “vera” arte da quella che – come l’arte popolare – è espressione di una cultura particolare. Produzione artistica di serie B frutto non della genialità di un singolo, ma espressione collettiva di una comunità: ETNICA! Quale posto è riservato all’interno degli ambienti artistici e culturali occidentali alla «genialità etnica»?

Le statistiche sono scoraggianti: in Francia, questi milieux restano esclusiva di un’èlite bianca; gli “altri”, ridotti a rappresentanti della propria cultura di appartenenza, sono per lo più confinati all’interno di ruoli subalterni decodificati in termini razziali.

Dinnanzi alla persistenza di meccanismi fortemente legati alla storia coloniale e schiavista, alcuni artisti e intellettuali strappano il velo di Maya, svelando l’esistenza di un razzismo ignorato, se non anche demonizzato, eppure tangibilmente presente.

Décolonisons les arts!: la persistenza di un mito.

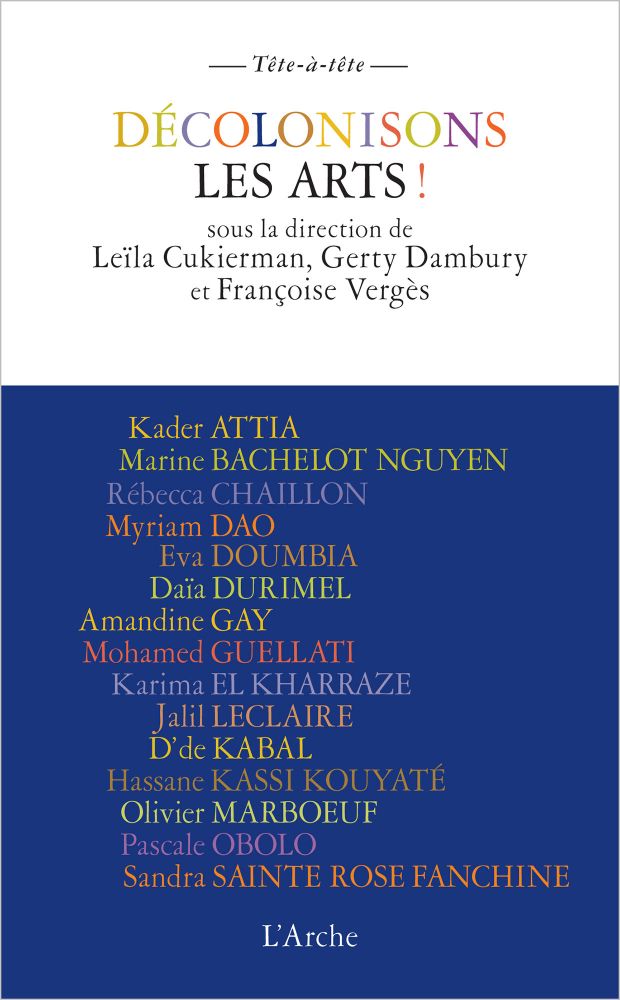

Pubblicato nel 2018 in Francia per la casa editrice L’Arche, Décolonisons les arts! è il libro-manifesto dell’associazione «Decoloniser les arts» (DLA) creata nel 2015 da artiste/i e professioniste/i del settore operanti in Francia.

Il collettivo si propone «di aprire ulteriormente il dibattito sul razzismo all’interno del mondo culturale e artistico» al fine di «identificare le cause delle assenze, dei rifiuti, delle omissioni, e dei punti ciechi nella rappresentazione dei racisé.e.s […] all’interno delle istituzioni artistiche e culturali, nel cinema, nel teatro, nella danza, nella musica, nelle arti dello spettacolo e nei musei» (p.7).

Il libro raccoglie le testimonianze di quindici artisti tra attori, attrici, registi/e, scenografe/i, una cantante lirica e un rapper, chiamate/i a descrivere la loro pratica artistica all’interno di una dimensione decoloniale, sebbene – per loro stessa ammissione – questa non sia sufficiente a denazionalizzare/deoccidentalizzare la versione francese dell’universale.

A seguire sono proposti i saggi delle tre curatrici Françoise Vergès, Gerty Dambury e Leïla Cukierman che, tramite un’analisi storica e socio-culturale, svelano il perpetuarsi di un mito che grava sulla società francese: il razzismo non esisterebbe nè all’interno delle istituzioni pubbliche nè tantomeno all’interno dei «milieu» culturali. Infatti, la condanna morale del razzismo all’indomani della Seconda Guerra mondiale ha visto l’imporsi di una finction secondo cui il razzismo non sarebbe nient’altro che un’opinione mossa da una falsa etica.

Décoloniser les arts! mira a sfatare questo mito: «il razzismo […] è un sistema che struttura lo Stato e le istituzioni ed è profondamente penetrato nella società. Chi potrebbe credere che più di cinque secoli di colonialismo non abbiano inciso sulla società francese? […] Il razzismo contamina la società, perfino gli ambienti più progressisti come il mondo culturale e artistico» (p.8).

Dare valore a ciò che è differente

L’esigua rappresentazione dei «M.A.N.A» (magrebini, asiatici, neri e altre identità), utilizzando l’originale formulazione della poeta e drammaturga Gerty Dambury, rivela l’esistenza di un substrato culturale che esclude il diverso e riproduce una gerarchia politico-culturale che pone al vertice l’uomo bianco.

In sintesi tale gerarchia trae la sua origine da un passato coloniale di cui non ci si è liberati del tutto. Il colonialismo si esercita ancora in un «razzismo senza razza», dove ‘razza’, lungi dal denotare una differenza biologica, indica piuttosto una cultura, un’origine estranea all’universalismo occidentale.

Sebbene nel tentativo di essere più politically correct, si esia più inclini ad utilizzare il termine etnia – perché apparentemente più neutrale – la definizione «gruppo che condivide un insieme di elementi culturali», cela sempre una connotazione valutativa e discriminatoria: etnico è sempre l’altro, ossia colui che si discosta, che non appartiene alla cultura dominante, quella occidentale.

L’aspetto messo in luce e che ripercorre quasi interamente le pagine del libro è l’impossibilità per gli artisti «MANA» di vedere riconosciuta la propria arte.

Decolonizzare l’arte prevede infatti l’adozione di codici e di strutture che non si identificano con i canoni dell’eccellenza artistica previsti dal culturalismo occidentale, il cui monopolio si esercita anche nello stabilire i parametri estetici di ogni qualsivoglia forma artistica.

Decolonizzare l’arte significa aderire a dei paradigmi differenti, significa proporre nuovi modelli, nuovi modi di pensare l’arte e l’espressione artistica. Significa anche trovare nuovi modi di vivere lo spazio – come suggerisce la regista Eva Doumbia –, il rapporto tra palcoscenico e platea e quindi il rapporto tra attore e pubblico: «Il rapporto frontale mi sta stretto, lo trovo gerarchizzante: ci sono delle persone che parlano, che sanno, altre che ascoltano. Nei quartieri popolari e nell’Africa subsariana, le persone rispondono agli attori, e questi salutano i loro amici spettatori quando arrivano in ritardo. […] Ci si siede in cerchio, dispositivo che permette una circolazione più democratica. […] Ho capito che la scenografia frontale è legata ad una cultura della dominazione e ad una concezione elitaria dell’arte» (p.33).

Decolonizzare l’arte si traduce nell’idea di fare arte in «façon indigènes» – riportando una citazione del regista cambogiano Rithy Panh (p.18) –, un modo di operare cioè in grado di decentrare il punto di vista valorizzandolo. Occorre dunque procedere verso una riappropriazione del proprio punto di vista particolare e differente. La decolonizzazione è infatti un processo che investe anche lo sguardo che si ha su di sè, uno sguardo inautentico da cui questi artisti tentano di disfarsi: «la sindrome della colonizzazione non abita soltanto l’animo dei Bianchi […] ma anche lo spirito di una intelligentsia razzializzata». La decolonizzazione infatti non è un acquisizione bensì «un processo esigente […] di decostruzione tanto interiore, quanto esteriore» (p.38).

L’affermazione di un proprio canone estetico, l’audacia formale, la scelta dei soggetti non è – per queste/i artiste/i – solo mero sperimentalismo ma un vero e proprio atto politico. Le loro opere tuttavia stentano a varcare la soglia delle grandi Scènes Nationales, ossia quei luoghi simbolo dell’«eccellenza occidentale» in cui è racchiusa la “vera” arte. L’accusa è quella di un eccessivo particolarismo, di un eccessivo senso comunitario, dell’eccessivo richiamo a tematiche «scomode» che contraddicono, se non anche offendono, il dictum repubblicano di liberté, egalité, fraternité. Il riferimento ad origini, storie, culture diverse – spiega Hassane Kassi Kouyaté, regista, attore e cantastorie – viene loro continuamente contestato perchè non raggiunge una forma che sia paradigma dell’universale condizione umana.

Le difficoltà incontrate dai «MANA» nel riconoscimento del loro lavoro artistico è il riflesso di un modello d’integrazione per lo meno problematico. L’assimilazionismo francese col suo universalismo intransigente si rivela incapace di riconoscere e valorizzare le differenze e i particolarismi culturali con cui, intanto, non può non fare i conti (la Francia è infatti il paese europeo con la più antica e consolidata esperienza d’immigrazione). Il secolarismo, sotto una veste di presunta neutralità, che si traduce nell’adesione (obbligata) ai valori repubblicani, non costituisce un assunto universale, ma è il prodotto particolare del percorso storico intrapreso dalle società liberali occidentali.

Come constata la filosofa franco-algerina Seloua Luste Boulbina nel suo libro Les Miroirs vagabonds ou la Décolonisation des savoirs vi è un «ostacolo sull’articolazione dell’universale e del particolare; come se l’albero fosse l’opposto del faggio, della betulla e soprattutto del baobab e l’universale l’antidoto al particolare». Ostacolo che attesta un colonialismo non ancora estirpato, sintomo del rapporto di potere tra una maggioranza sicura di difendere un presunto universale antropologico e una minoranza la cui singolarità viene tacciata di comunitarismo essenzializzante.

«On ne nait pas noir, on le devient»

Riportando questa citazione mutuata dalla celebre massima di Simone de Beauvoir, mi sembra di cogliere un’assonanza con uno dei punti più pregnanti dell’analisi fornita da Frantz Fanon in Pelle nera, maschere bianche, ossia l’articolazione di una visione della realtà sociale in cui neri e bianchi esistono nella relazione che li definisce come tali, e non in sé.

Infatti, come le autrici/autori di Décolonisons les arts! scrivono nell’introduzione: «La “razza” non esiste, ma dei gruppi di individui sono oggetto di “racisation”, una costruzione sociale vicina ad una definizione storica ed evolutiva della “razza”. I processi di racisation sono i differenti dispositivi – giuridici, culturali, sociali, politici – per cui delle persone e dei gruppi acquisiscono delle qualità (i Bianchi), o degli stigma (gli “altri”)» (p.8).

La racisation è un processo che si apprende subendo lo sguardo dell’altro sul proprio corpo. Ma cosa significa essere “racisé.é”? Cosa denota, cosa racconta questo termine? Perchè scegliere questo termine per descrivere sè stessi? «Nel contesto francese, la mia assegnazione razziale ha un senso particolare per coloro che appartengono alla norma e dunque alla storia della dominazione […]. Come identificare e nominare – in questo contesto – la mia esperienza di vita che è diversa da quella di una persona bianca se non si ricorre al concetto di “razializzazione”?» (p. 51).

L’uso di questo termine dunque non è puramente descrittivo, ma riesce a concettualizzare, a rendere visibile l’esperienza delle minoranze all’interno del contesto occidentale. Eppure, sebbene si scopra di essere «racisé.é» scrutando lo sguardo altrui sul proprio corpo, è necessario assumere di esserlo e «affermarlo non significa vittimizzarsi, ma far mostra di un’energia che appare spesso […] un’insolenza» (p.58).

Décolonisons les art! non si limita solo a difendere un pluralismo intellettuale minacciato dal più cieco dei particolarismi, ma si addentra nelle cause di questo misconoscimento radicate in un razzismo di Stato che può essere estirpato solo nello sforzo collettivo di imparare a vedere ciò che è nascosto sviluppando una curiosità ormai sopita. «Una decolonizzazione delle arti passa prima di tutto dalla comprensione dei fenomeni e dei processi di eliminazione che sono all’opera e che possono insinuarsi celatamente. La decolonizzazione esige un enorme sforzo poichè è necessario disapprendere per apprendere, è necessario sviluppare una forma di curiosità che chieda sempre, come, perchè e per chi. L’educazione ci insegna a non essere curiosi/e ma a disconnetterci dal nostro mondo e dal mondo» (p.123).